■朝食

夕食と同じダイニングにて和洋中バイキング。

地元安曇野産の野菜を使ったサラダ、

おやきや蕎麦などの郷土料理、パン、フルーツ、

スープなど、25種類以上の料理が並びます。

洋食系にしてみました。 |

|

|

|

|

|

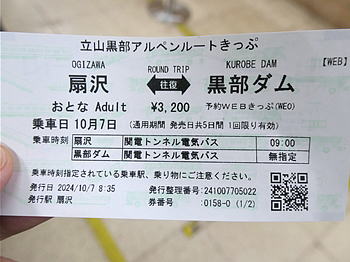

本日の観光は黒部ダムから。

関電トンネル電気バスに乗車するために

扇沢駅に向かいます。

|

|

■黒部ダム

日本を代表するダムの一つであり、

周辺は中部山岳国立公園でもあることから、

立山黒部アルペンルートのハイライトの一つとして

多くの観光客が訪れます。

黒部川上流に建設された水力発電専用のダムで、

貯水量は約2億t(東京ドーム160個分)、

高さ(堤高)186m、幅(堤頂長)492m。

世界屈指の規模を誇り、堤高は日本一です。

昭和31年(1956年)着工。

当時の関西電力社長、太田垣士郎氏が

自ら陣頭指揮を取り、昭和38年(1963年)完成。

作業員の延べ人数は1,000万人。

総工費は建設当時の費用で513億円。

現在の貨幣価値だと1兆円を超えるといわれます。

黒部ダムの建設は、

電力供給が国家的課題だった戦後復興期に

火力発電所を補う大規模な水力発電所が必要となり、

太田垣社長の決断によって行われた、

関西電力の社運と関西地域一帯の命運をかけた

一世一代の大プロジェクトでした。

完成当初、ダム自体に正式名称はなく、

発電所が黒部川第四発電所だったことから

仮称で「黒四ダム」と呼ばれていましたが、

その後、「黒部ダム」が正式名称になりました。

基本はアーチダムですが、

両翼に重力式コンクリートのウィングダムを持つ

コンバインダムとなっています。

6月から10月まで観光放水を実施しており、

展望台から見学したり、ダム湖である黒部湖の

周囲を散策することもできます。 |

|

扇沢駅

天気が悪く雲が低く垂れ込めています |

|

|

余裕を持って10時の便を予約していましたが、

ホテルを早く出発できたので9時の便に変更していただきました |

|

|

|

|

関電トンネル電気バス

|

|

黒部ダムマスコットキャラクター「くろにょん」 |

|

|

|

|

|

|

黒部湖(別名太田垣湖)

湖面標高:1,448m |

遊覧船ガルベ

2024年11月10日をもって運航を終了し、55年の歴史の幕を下ろしました |

|

|

|

立山連峰方向

山頂部は雲に隠れていました |

ダム展望台より |

|

|

|

| 外階段の途中より |

放水観覧ステージより |

|

|

|

|

放水量は毎秒10t以上

放水を霧状にすることで落水時のエネルギーを分散させています

(放水の勢いで川底が滝つぼのように深くえぐられるのを防ぐため) |

新展望広場より |

|

|

|

迫力ある放水を動画でご覧ください

(上の画像をクリックすると再生されます) |

|

|

|

|

|

堰堤端より |

|

|

|

|

| 堰堤上部 |

堰堤上より |

|

|

|

|

堰堤

約2億tの水をせき止めています |

殉職者慰霊碑

黒部ダム建設工事で犠牲になった171名の霊を弔う碑です |

再び電気バスに乗車して扇沢駅に戻り、

レンタカーで安曇野市に向かいます。

■昼食

Vif穂高にあるお食事処「味彩館」。

地元野菜をふんだんに使用した郷土食あふれる

和・洋風料理や信州手打ちそばなど、

独創的なメニューがあるお店です。

Vif穂高には「味彩館」のほか、

農産物直売所「いち番館」や地元農産物を使った

加工品製造施設、様々な体験ができる

「ふれあい体験館」などがあります。

「信州サーモン漬け丼」を注文。

「信州サーモン」は長野県水産試験場が、

約10年の年月をかけて開発したマス類の新品種。

育てやすく、肉質のよい「ニジマス」と病気に強い

「ブラウントラウト」を交配して産み出されました。

養殖の川魚でありながら、適度な脂ののった、

キュッと締まった肉厚の身で、風味もあり、

後味もしつこくない特徴があります。 |

|

信州サーモン漬け丼(右画像→)

|

|

|

■北アルプス牧場直売店

売店に隣接した北アルプス牧場で飼育される

ホルスタインから搾ったノンホモ牛乳を使用した

乳製品が人気の店。

観光シーズンには名物のソフトクリームを

求める人たちで行列ができることもあります。

売店ではソフトクリームやアイスクリーム、

低温殺菌牛乳などを販売しています。

また、その他の農産物の加工品やパン、

世界各国のチーズなども扱っており、

安曇野産の野菜や果物の直売も行っています。

|

|

|

牛乳ソフトクリーム

ふわふわで濃厚、口どけなめらかなソフトクリームは、

自然で素朴なおいしさが特長です |

牛乳(ノンホモ低温殺菌牛乳)

ノンホモ牛乳は生乳の中の乳脂肪を砕いていない牛乳

さらに65℃で30分間低温殺菌しているので、

生乳本来の成分や風味を味わうことができます |

|

|

■大王わさび農場

年間約120万人が訪れる安曇野随一の観光スポット。

15万㎡の広大な農場は、わさび田としては

日本一の面積を誇っています。

一番大きなわさび田は長さが1kmあります。

農場は北アルプスからの1日12万tもの湧水を利用して

作られており、湧水は環境庁の「日本名水百選」に

認定されています。

農場内は遊歩道が整備され、わさび田だけでなく、

豊かな湧水の流れや安曇野の自然を満喫しながら

散策を楽しむことができます。

農園内には、日常品とお土産が揃った物販店や、

名物の本わさびソフトクリーム・本わさび飯が

食べられる和食処、

わさびに合う肉料理が自慢のレストラン、

湧水で淹れたコーヒーを提供するカフェなどが

あります。 |

|

|

|

|

|

| わさび |

わさび田から湧き出した水を集めて流れる蓼川と水車小屋 |

|

|

|

わさび田

直射日光に弱いわさびを守るため「寒冷紗」と呼ばれる黒い遮光シートで覆われています

わさび一面の風景を期待してたのでちょっと残念でした。。。 |

安曇野市を後にして松本市に向かいます。

|

|

■松本城

現存十二天守の一つで、国宝に指定。

現存する五重六階の天守としては

日本最古の城となっています。

城跡は国の史跡にも指定されています。

天守群は、大天守北面に乾小天守を渡櫓で連結し、

東面に辰巳附櫓と月見櫓を複合した複合連結式天守。

平地に築かれた平城で、城郭を囲む三重の水堀と

土塁・石垣、出入口や土塁の上に櫓や城門などを

備えていました。

松本城の前身は、永世元年(1504年)に築城された

深志城だとされる説が有力。

その後、天正10年(1582年)に徳川家康の家臣、

小笠原貞慶が松本城と改称し、

城と城下町の整備に取りかかりました。

天正18年(1590年)、石川数正が入城して

城郭整備を進め、家督を継いだ石川康長の時代

(文禄2~3年(1593~4年))に天守が完成しました。

石川康長は、天守3棟(大天守、乾小天守、渡櫓)

をはじめ、御殿や門、櫓、塀などを建設し、

松本城の基礎を築きました。

明治4年(1871年)の廃藩置県後、

松本城は兵部省や松本県の所管となりますが、

櫓や諸門、塀などは取り壊されてしまいました。

結果として天守、石垣、堀だけが残存。

明治5年(1872年)には天守が競売にかけられ、

解体の危機が訪れますが、地元の有力者の

尽力によって、買い戻されて難を逃れました。

しかし、明治30年代になると天守に傾きが生じ、

またもや解体の危機が訪れます。

そこで、松本天守保存会を結成し、

募金を集めて修理を実施。

大正2年(1913年)、天守の修理が完了しました。

このように、松本城の天守は

先人の発案と住民の協力によって守られ、

貴重な国宝の城となりました。 |

|

天守群

月見櫓は漆の塗り直し工事のため白いシートに覆われていました

|

|

大天守と乾小天守(いずれも国宝)

|

|

|

|

|

太鼓門二の門(高麗門)

平成11年(1999年)復元 |

太鼓門一の門(櫓門)

平成11年(1999年)復元 |

|

|

|

|

黒門二の門(高麗門)

平成2年(1990年)復元 |

黒門一の門(高麗門)

昭和35年(1960年)復興 |

|

|

|

|

| 大天守(国宝) |

乾小天守(国宝) |

|

|

|

|

| 渡櫓(国宝) |

月見櫓(工事中)と辰巳附櫓(いずれも国宝) |

|

|

|

|

石落

石垣を登ってくる敵兵を石や熱湯で撃退します |

石落(天守内より)

石垣が見えます |

|

|

|

|

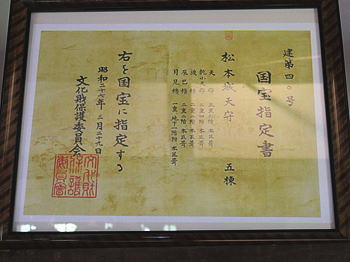

| 国宝指定書 |

本丸

芝生内に仕切りをしてある部分が本丸御殿跡になります |

|

|

|

|

| 入母屋破風 |

唐破風 |

|

|

|

|

| 千鳥破風 |

天気が良ければ北アルプスを借景にした

雄大な景色の中に立つ松本城が見られたのですが。。。 |

|

|

|

|

|

天守台石垣

自然石を使用した野面積で天守台四隅は算木積となっています |

|

|

|

|

|

■なわて通り

昔ながらの金物屋さんやそば屋さん、古美術店から、

お洒落な雑貨屋さんやオープンカフェまで

色々なお店が混在している商店街。

昔はお祭りの露店のようだったお店は

平成13年(2001年)に現在のような長屋風の店舗に

生まれ変わり、通りが石畳に整備されました。

昭和レトロな景観や街並みを残しているのも

商店街の魅力のひとつとなっています。

カエルの街としても有名で、

カエルの銅像やパネルなどが多く置かれており、

カエルのグッズを売るお店もあります。 |

|

|

|

■中町通り

白壁と黒なまこの土蔵が軒を連ね、

伝統工芸品店や個性的な雑貨屋、

カフェや甘味処などが並ぶ商店街。

善光寺街道 (北国街道西街道)沿いにあり、

酒造業や呉服などの問屋街として繁盛しましたが、

江戸末期や明治に大火に見舞われ主要な施設や

町家が多数失われました。

再三にわたる火災から建物や商品を守るため、

商人達の知恵で多くの商家がなまこ壁の土蔵造りで

建物を再建しました。

その白と黒の簡潔なデザインの土蔵造りの家が

今なお多く残っており、

古き松本の雰囲気を漂わせています。 |

|

|

|

■松本城大手門枡形跡

松本城の総堀(一番外側の堀)に囲まれた

三の丸の南端、現在のなわて通り近くにあります。

松本城大手門は、三の丸への正面入口として

堅固な防御施設が築かれていました。

大手門の前で一旦直角に曲がらないと

三の丸へ進めないように作られたのが

枡形という防御施設になります。

枡形は、門の前面に小規模な広場を作り、

敵軍を足止めして攻撃する仕組みになっています。

敵が大手門めがけて南から攻め寄せても、

北側は大手門、西・東・南側は総堀に囲まれており、

さらに堀との境には塀が巡らしてあるため、

城郭の防御に大きな効果があったと考えられます。 |

|

| 道路が大きく曲がっており、大手門枡形の名残であることが分かります |

これにて本日の観光は終了。

松本城から約20km離れた宿泊地の山形村・清水高原に

向かいます。

途中から本降りの雨が降ってきました。

宿が山深いところにあり、

雨降りの暗く細い山道(しかも所々で濃霧あり)を

車で進むのは少し怖かったです。

|

|

■本日のお宿

標高1,300mに位置する高原の公共の宿、

雲上の星空リゾート「スカイランドきよみず」。

晴れていれば天空にはこぼれそうな満天の星空、

その星空が降り積もったような松本平の夜景や

早朝の雲海を楽しむことができます。

大浴場や部屋からも夜景や星空を楽しめるのが

魅力の一つとなっています。

しかし。。。雨天で濃霧だったため、

星空は見えませんでした(涙)

夜景は霧の隙間から一時的に少しだけ見えました。 |

|

|

|

| 「スカイランドきよみず」から一時的に少しだけ見えた夜景 |

|

■夕食

ホテル内の宴会場にて、山形村産の食材や

信州の郷土の味をふんだんに使った

「しゃぶしゃぶ」をメインとした会席料理。

メニューは以下のとおり。

<おしながき>

食前酒:自家製りんご酒

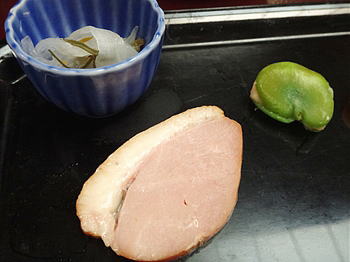

前菜 :合鴨の燻製 柿なます

りんごの胡麻和え

向付 :信州サーモン

蓋物 :さといも万頭 菊花あんかけ

台物 :信州 冬の陶板焼蒸し 醤油糀ソース掛

信州福味鶏 山形村産長芋

鍋物 :清水高原 冬のしゃぶしゃぶ鍋

清水湧水白出汁 安曇野吟醸豚

信州プレミアム牛 季節野菜

信濃紫ポン酢 胡麻と胡桃の味噌だれ

生七味

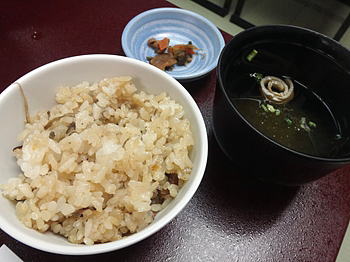

お食事:山形村産コシヒカリのまぜごはん

留椀 :とろろ昆布とうずまき麩のお吸い物

香の物:波田漬

デザート:わらびもち |

|

| 食前酒 |

|

|

|

|

|

|

| 前菜(柿なます 合鴨の燻製) |

前菜(りんごの胡麻和え) |

|

|

|

|

| 向付 |

蓋物 |

|

|

|

|

| 台物 |

鍋物(信州プレミアム牛 安曇野吟醸豚) |

|

|

|

|

| 鍋物(季節野菜) |

鍋物 |

|

|

|

|

| お食事 留椀 香の物 |

デザート |